Cuando unos meses atrás hice balance de las cosas que me habían pasado en 2019, me di cuenta de que figuraría en mi modesta crónica vital como el año en que mi relación con las redes sociales cambió para siempre. Por si alguien que leyera mis anteriores columnas sobre este tema se lo pregunta, la respuesta es sí, no fue fácil pero conseguí desconectar. Sé que es una meta compartida por muchos; no recibía tantos comentarios preguntándome por mi experiencia desde que una vez narré mi intento de dejar la Coca-Cola Light —aquí la respuesta es no: esa batalla la sigo perdiendo a diario—.

Una de las dudas que tenía antes de cruzar la frontera de la desintoxicación es si de verdad merecía la pena o no era más que una moda. Algo que probar para después volver corriendo a contarlo y cosechar tu dosis miserable de atención en las mismas redes sociales de las que se supone que querías huir.

Ahora entiendo que la mayoría de textos que leemos sobre estos procesos de desconexión —e incluyo aquí también aquellos míos— son de personas que aún tienen un pie puesto en ambos mundos. Has llegado tan lejos como para empezar a vislumbrar el paraíso perdido: ratos de paz en los que contemplar un paisaje o pasar las páginas de un libro, niveles de ansiedad más bajos, tardes con amigos en las que no llegas a sacar el teléfono del bolso y un cerebro funcional que es capaz de mantener la atención más de dos minutos seguidos. ¿Cómo no vas a ir corriendo a contar todo eso en Facebook, Twitter o Instagram? Los «otros» necesitan saberlo. Esos «otros» son un ente difuso, compuesto por una mezcla de conocidos y desconocidos, con el que mantienes una conversación constante desde hace años.

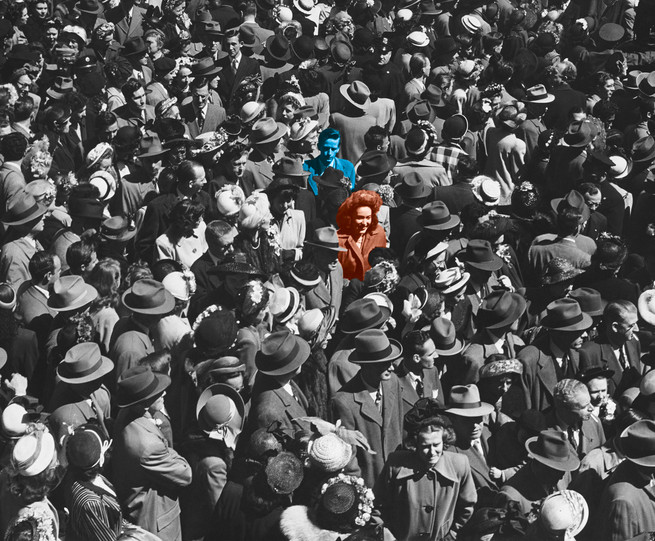

Lo que ocurre cuando de verdad te encuentras al otro lado de la adicción es que la sensación de estar participando en esa conversación multitudinaria desaparece. Cuando esas voces, ese ruido imaginario en tu cabeza se apaga, el silencio es ensordecedor. Primero te sientes muy solo. Y cuando por fin tu cuerpo deja de pedirte las microdosis de dopamina que te produce leer las respuestas de esos «otros», te reencuentras con la tranquilidad. No ese sucedáneo adulterado que has estado consumiendo estos años. Tranquilidad de verdad.

Una vez que has llegado a este punto, ¿por qué querrías volver a compartir cómo te sientes o las cosas que te pasan? Publicar un selfie contando que hoy ha sido un día genial en el gimnasio tiene tanto sentido para ti como ir a gritarlo a una plaza o, peor, llamar a ese compañero de hace tres trabajos que aún tienes en Facebook, del que recuerdas poco más que el nombre, y darle todos los detalles personalmente. Ni siquiera tiene sentido compartir la extrañeza que te provoca este hecho. Definitivamente, lo has conseguido: has abandonado la conversación.

Mi situación es peculiar. Por motivos profesionales, no puedo irme del todo. En un giro irónico de los acontecimientos, cuando ahora paso mucho tiempo sin publicar nada me siento culpable. Aunque me gustaría alejarme aún más de esa conversación caótica, una faceta de mi trabajo me exige asistir a ella y la otra me obliga a participar. Al menos, desde que conseguí desintoxicarme, lo que publico ya no responde a un impulso, sino que pasa muchos más filtros mentales. Me planteo qué sentido tiene y qué aporta. Me pregunto si hace falta —spoiler: casi nunca hace falta—. Y me asalta la certeza de que todo el mundo debería recorrer este camino, por su propio bien y el de los demás. Aunque fuera solo por un tiempo, hacedme caso, abandonad la conversación.