Hace poco, en una entrevista, me preguntaron qué era para mí la sororidad. Entre otras cosas, la sororidad es uno de los argumentos preferidos de los que se ríen del feminismo para ponernos en evidencia: si eres tan feminista, ¿por qué criticas a otra mujer? ¿Dónde está tu sororidad?

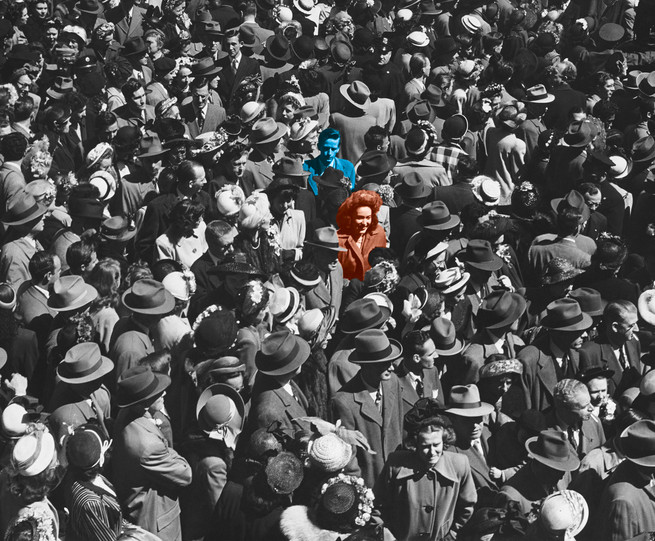

La idea de que todas las mujeres debamos ser amigas o estar de acuerdo es tan sexista como la idea de que somos unas arpías entre nosotras y nos odiamos. Sentir simpatía no debería tener que ver con el género. La sororidad no es una fiesta de pijamas, ni un aquelarre a la luz de la luna. Es la capacidad de empatizar con la situación de otras mujeres y hacer frente a un enemigo común, que es el machismo. Un machismo que a veces está en nosotras mismas, enraizado y mezclado con nuestras mejores intenciones. Mis momentos de sororidad más emocionantes no los he vivido con mujeres desconocidas que me han ayudado porque se identificaban conmigo —aunque estos también los atesoro—, sino con amigas de toda la vida, cuando por fin hemos hablado de cosas que hasta ahora preferíamos callarnos o ignorar. Cosas que nos hacían sufrir pero nos sentíamos estúpidas solo de pensar en verbalizarlas. Es algo que en estos últimos años están experimentando muchas mujeres, con sus amigas, con sus hermanas de verdad, incluso con sus madres y abuelas. Y es emocionante.

Pero inmersas en esta ola de compresión y sororidad, sé que no soy la única que ha pensado: “¿Y qué hago yo ahora con esas mujeres que odio?”.

Siempre había bromeado diciendo que yo no discriminaba a nadie: odiaba a hombres y a mujeres por igual. Pero hace unos años me di cuenta de que no era cierto. Cuando alguien expresaba una opinión o una conducta que me parecía detestable, reaccionaba con un rechazo más visceral si se trataba de una mujer, especialmente si era feminista. Supongo que me molestaba que hablara en mi nombre o que algunos hombres pudieran pensar que su estupidez era común a todas. Es decir, la culpaba a ella de que ciertos individuos pudieran no distinguirnos o de que no entendieran que la opinión de una feminista no representa a todo el feminismo. La culpaba a ella.

Cuando me di cuenta de esto, empecé a aplicar lo que llamé el “pacto de no agresión”: me permitía seguir detestando la opinión o la conducta de una mujer, pero evitaba expresarlo en público. Principalmente porque entendí que mi crítica se instrumentalizaba. Hay quien piensa que si una feminista critica a otra, el feminismo se invalida, así que jalean cualquier desacuerdo entre mujeres, sin entender que el feminismo es precisamente un debate y que la sororidad es lo que hace que sea constructivo en lugar de encarnizado.

En los últimos años, he puesto en práctica mi pacto de no agresión con mujeres machistas, mujeres feministas y mujeres decepcionadas con el feminismo. Y ni una sola vez me he arrepentido de no haber alzado la voz contra ellas. En primer lugar, porque pararte a reflexionar antes de atacar a alguien es un ejercicio de salud mental recomendable en cualquier caso. Si no la alimentas, la indignación se extingue pronto para dejar lugar al simple desacuerdo. Y en segundo lugar, he observado que a una mujer que se expresa en público mi crítica no le hace falta, porque le sobran. Mientras que a los hombres se les juzga por lo que opinan, las mujeres suelen obtener un extra de inquina o condescendencia por radicales, machistas, alienadas, malas feministas… La lista de “flacos favores” es interminable. Nosotras no solo nos equivocamos como individuos, sino que fallamos a todo nuestro género cada vez que hablamos.

Sé que hay quien interpretará mi pacto de no agresión como otra forma de condescendencia. Solo pido que, antes de criticarme, recuerden que soy feminista, pero no dirijo el feminismo. Que soy mujer, pero no hablo por todo mi género. Que, equivocadas o no, mis opiniones son mías y tengo derecho a expresarlas libremente porque me representan solo a mí.