Lo primero que pienso es que quiere pedirme dinero. Esa impresión equivocada dura apenas un milisegundo, pero es inequívoca y me avergüenza profundamente. Carmen, estáis en un avión, ¿por qué iba a querer pedirte dinero la mujer que está sentada a tu lado? Supongo que es porque vivo en una zona apocalíptica de Madrid donde abundan los yonquis estafadores. Siempre que alguien me hace señas para que me quite los cascos es para pedirme dinero.

Así que empezamos mal. Estoy a punto de disculparme por haber pensado una cosa tan fea antes de que me explique por qué me ha tocado el hombro. Ella está tan apurada que no puede casi hablar. Las dos sincronizamos nuestra respiración como si estuviéramos dando impulso a las palabras. Al fin salen de su boca: «¿Esto… es… normal?».

Entro en pánico. A las personas que llevamos toda la vida fingiendo ser normales —sin mucho éxito en mi caso—, ese tipo de preguntas nos ponen contra la pared. Así que tardo unos segundos en entender que se refiere a las turbulencias. «¡Ah, sí, sí, es completamente normal!», le digo. Y suena demasiado jovial y alegre porque no puedo esconder el alivio que siento al entender que no se refiere a mí.

Ella no parece muy aliviada. Respira mal, está sudando y balbucea un poco. Insisto en que las turbulencias son mínimas y que no pasa nada malo, pero mis palabras rebotan sobre su agobio. Tengo la certeza de que necesita contacto físico y no sé muy bien cómo proceder. Me aseguro de que nadie nos observa y le acaricio el brazo de una forma tan torpe que estoy segura de que merezco algún tipo de subvención por minusvalía. Pero funciona. Noto que lo agradece. Así que le doy una palmadita en la mano y, como me temía, me la agarra con fuerza. Yo respondo a su apretón y ya está, somos Thelma y Louise. Yo respondo a su apretón y ya está, somos Thelma y Louise.

Soy consciente de que, aparte de su fobia a volar, está sufriendo una vergüenza tremenda. Conozco tan bien esa sensación que la percibo emanando de cada uno de sus poros. Así que decido darle su espacio y, mientras mantengo el apretón de manos, finjo que sigo leyendo concentrada en mi iPad. Esto, por supuesto, nos lleva a un nivel superior de absurdo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? En el vuelo anterior un gato extraviado ha aparecido debajo de mi manta.

Cuando por fin se tranquiliza y me suelta la mano, empieza a disculparse. Trato de calmarla, esta vez con más razón. ¿Creer que una máquina de cien toneladas que atraviesa el aire se va a estrellar? Comprensible. ¿Pensar que alguien como yo no va a empatizar con su transgresión forzosa de las convenciones sociales? Absurdo. Pero no le puedo explicar esto, así que me limito a sonreír y asegurarle que no pasa nada.

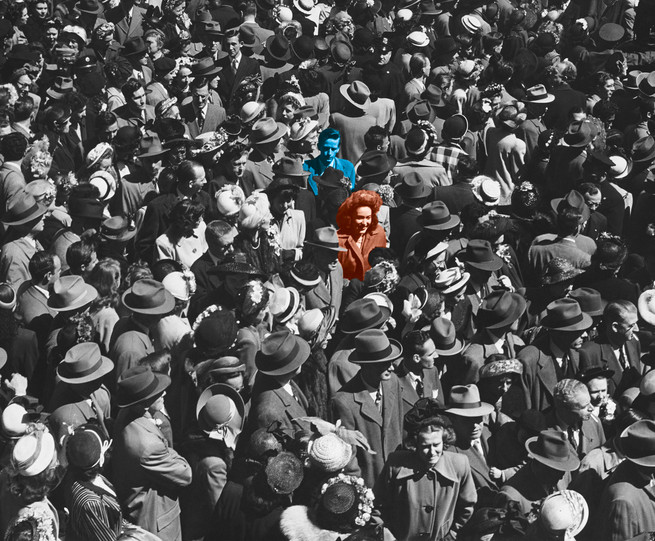

Me da las gracias como si le hubiera salvado la vida, pero sé que, cuando salimos por fin del avión, se alegra de no tener que volver a verme. Y en ese instante hago las paces con el incidente porque entiendo que es una perfecta metáfora de lo que quienes escribimos hemos venido a hacer a este mundo.

Empatizar, comprender y hacerle entender al otro que no está solo en lo que piensa o en lo que sufre. Pero siempre a través de un texto que respeta el espacio y la intimidad. Palabras que son como una mano que aferra la tuya mientras sabes que nadie te mira, nadie te juzga. Esa es justo la razón por la que siempre he querido escribir.