A veces veo una película que no me gusta, cuyo final llega incluso a enfadarme y, cuando seis meses después sigo pensando en ella, me doy cuenta de que probablemente es una obra maestra. Me pasó eso con La virgen de agosto, de Jonás Trueba. La vi en un avión, que, para horror de cualquier cinéfilo, es donde más disfruto las películas, quizá por el contexto alienante y solitario de un vuelo transoceánico cuando no eres capaz de conciliar el sueño. La odié cuando terminó porque la «idea» que convierte la película en una historia y le da un final es eso: una idea. Me resultó demasiado simbólica y forzada y no solo me sacó de la narración, me lanzó a la calle, pegó un portazo a mi espalda y tiró mis cosas por la ventana. Mira que lo hemos pasado bien durante la primera hora y media, pensé, pero esto es irreconciliable.

Muchos meses después, hemos acabado haciendo las paces. Después de todo, en este caso la trama no tiene importancia. Es una película hecha de lugares, sensaciones y, sobre todo, de verdades. La protagonista no para de hablar, escena tras escena, con amigos y desconocidos. Y no son charlas casuales, sino ese tipo de conversaciones que causan cierto sonrojo porque en ellas se desgranan tantas verdades que resulta abrumador. Se habla de amistad, de trabajo, de expectativas vitales, de cosas ridículamente específicas y otras que son generalidades tan grandes como la vida. Y son estas conversaciones las que vuelven a mí. En alguna parte de mi cerebro aún las estoy procesando: ¿por qué unas me fascinaron tanto, por qué otras me incomodaron de tan cercanas que las sentí?

En cierta manera estos días estoy viviendo mi particular virgen de agosto. No en cuanto a circunstancias vitales, porque los veranos deambulando por Madrid, buscándome a mí misma, ya los pasé y las conversaciones con mi familia y amigos no se salen de lo normal. Pero como escritora, me sorprendo publicando textos aquí y allá que de tan sinceros me horrorizan a veces. Como autora y lectora he perdido el interés por la forma, por el estilo, por el artificio dialéctico y por el verbo ingenioso. Solo quiero leer y escribir verdades, aunque sean sencillas e intrascendentes, aunque no sean relevantes en ninguna trama. Y, por la respuesta que recibo a mis textos, sé que no soy la única a la que le pasa.

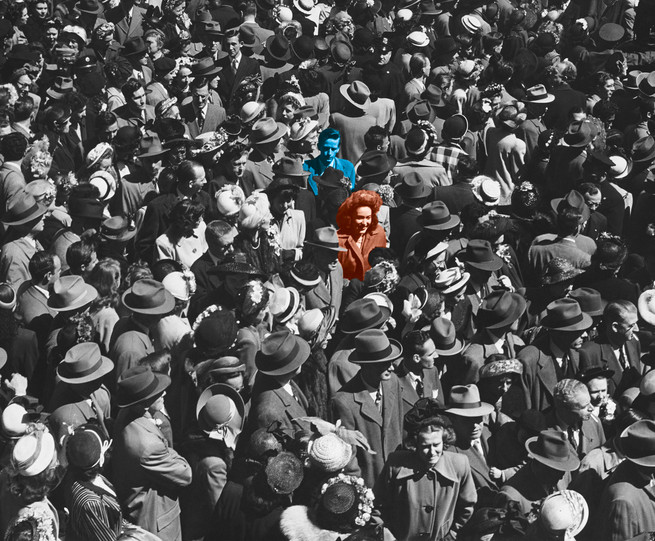

No es sorprendente que busquemos la verdad, supongo, justo en un momento en el que estamos saturados de información pero dudamos de ella constantemente. Cuando cualquier noticia se convierte a los pocos minutos en un meme, en motivo de chiste o de un despliegue mediático sobredimensionado. Cuando las personas hablan en redes sociales como marcas y las marcas intentan hablar como personas. Cuando absolutamente todo lo que pasa en la esfera pública es susceptible de formar parte de una narrativa interesada. Es normal que exista al mismo tiempo una necesidad casi física de expresar y consumir verdades, de volver a lo más básico si así podemos tener la certeza de que es auténtico. Quizá sea una forma de nuevo activismo. Abrir el corazón cada vez que hablamos. Radicalizarnos en nuestro pequeño territorio de verdad.